ПРОЗА

ИРИНА ПИЧУГИНА

ТОНЕЧКА И ГРИША

РОМАН

Окончание. Начало в № 5,6 за 2025 год.

42. Советская Гавань. Лакомство. Плавно Амур свои волны несёт...

Плавно Амур свои волны несёт,

Ветер сибирский им песни поёт.

Тихо шумит над Амуром тайга,

Ходит пенная волна,

Пенная волна плещет,

Величава и вольна.

Там, где багряное солнце встаёт,

Песню матрос об Амуре поёт.

Песня летит над широкой рекой,

Льётся песня широко.

Песня широко льётся,

И несётся далеко.

Красоты и силы полны,

Хороши Амура волны.

Серебрятся волны,

Серебрятся волны,

Славой Родины горды.

Плещут, плещут, силы полны,

И стремятся к морю волны.

Серебрятся волны,

Серебрятся волны,

Славой русскою горды.

(Макс Кюсс. 1909 г.)

Приехали в Хабаровск утром. Слышали, как отцепляли одни вагоны, прицепляли другие.

Стоянка случилась долгой. Вышли поразмять ноги. Хорошо, что осень тут солнечная, тёплая.

Девочки носились по перрону, выплёскивали энергию.

И вдруг понуро вернулись. На платформе удивительная волшебница — мороженщица — продавала своё невообразимо желанное лакомство! Поразительно, и откуда она тут взялась?

Заворожённо девочки смотрели, как полная женщина, вся в белом, окунала маленький черпачок в ведёрко с водой, клала вафельку внутрь особых щипцов, затем быстро зачёрпывала черпачком пломбир и клала на вафельку, ловко шлёпала сверху вторую вафлю и зажимала щипцами. Всё, готово!

Просить девочки даже не смели. Знали ответ.

— Гриш, а?

— Эх, — махнул Григорий Сергеевич рукой и купил одну порцию.

В вагоне ножом хотел разделить на три части, но Антонина мягко покачала головой. Разделил на две.

Долго-долго девочки растягивали это наслаждение. Медленно облизывая пломбир, зажатый меж вафель. Пока тот не стал таять. Тогда они проглотили его одним махом и с благодарностью заулыбались отцу. Добрый он у них всё-таки. Хоть и любит учить.

Облегчённый состав паровоз тянул, как казалось, быстрее.

К Комсомольску-на-Амуре подъехали к вечеру. Волновались очень. Какая она, паромная переправа? Папина лекция — одно дело, а увидеть своими глазами — совсем другое.

Местность как бы раскрылась, как раскрываются две сложенные вместе ладони. Сопки давно отступили, поезд мчал по равнине.

Это же берег Амура! Какой ровный и огромный!

На горизонте показался город. Вот он, Комсомольск-на-Амуре!

Какой красивый!

Издалека белели дома. Видны были узоры трамвайных путей, по ним двигались серо-бежевые коробочки трамваев. За окном мелькали высокие каменные дома, золотые берёзы, пути и разъезды. На улицах города, видимых из окна вагона, ехали грузовики и редкие легковые. Шли люди.

Но на вагон неудержимо наваливалась блестящая гладь... это не океан! Это — Великий Амур! По-маньчжурски — Чёрная река “Сахалян-улла”...

Поезд замедлил свой бег, сильно дёрнулся несколько раз и встал.

— Всё! Переправа!

Прошёл проводник, громко объявляя:

— Для переправы всем выйти из вагона.

Все и вышли.

Люди толпились вокруг.

Верочка глянула на родителей и залюбовалась — как выделялись они среди окружающей их толпы. Всегда в военной форме, подтянутый, с неистребимой военной выправкой, их отец выглядел героем из фильма о войне. А рядом, прижавшись к нему плечом, стояла, как парила в воздухе, нежная их мама. Мягкое и чуть тревожное выражение лица. На Мусенковых поглядывали.

Их встретил резкий крик чаек, блики на спокойной серой глади реки слепили глаза, ветерок доносил запахи паровозного дыма, смешанного с резкой свежестью речной воды и осени.

Амур, холодный Амур!

Вдруг заахали! Антонина, стараясь не уронить достоинства, тоже поражалась увиденному.

А Верочка, та просто впала в экзальтированный восторг: к широкому, отсыпанному бело-серой галькой берегу подходил удивительный корабль! Двухэтажный со сложными конструкциями и многочисленными ажурными колоннами из металла, поддерживающими... крышу — так показалось Верочке, впитывающей впечатления, как губка воду.

Корабль — нет, чудо-паром — удивительно напоминал дворцы, те, которые возводились сталинскими архитекторами перед войной. Могучие колонны, портики, но и воздушность всего сооружения, в котором, несмотря на изящество, угадывалась титаническая мощь. На борту парома крупными буквами было выведено его название: “Волга”.

Вера внезапно вспомнила свой любимый фильм с Любовью Орловой “Волга-Волга”. Тот эпизод, когда под раздольную музыку на экран вплывают широкие, бесконечные ступени набережной, и вот он — величественный Речной вокзал столицы нашей великой советской Родины, Москвы!

Веру всегда в этот момент охватывал восторг и гордость. Гордость за нашу советскую страну, за её достижения! Ясно видела Вера светлые дали! И радостные люди в её воображении шли в коммунистическое будущее! И так непременно будет!

А этот паром явился к Вере из того самого будущего! Явился, несмотря на войну, лишения и голод! Вере хотелось запрыгать, засмеяться от обуревавших эмоций.

Тем временем происходили удивительные вещи: их состав как бы “саморазбирался” на вагоны, а погрузчик, установленный на носу парома, уже начал перемещать эти вагоны в многочисленные “стойла” второго этажа. Как ловко и быстро это делается!

Наконец все вагоны погружены.

Теперь запускают пассажиров.

Мусенковы стали в очередь и скоро оказались на борту чудо-парома. Здесь его огромность просто подавляла. Над головой ввысь вздымаются величественные опоры из рельсов. Девочки вдруг ощутили себя муравьями в огромной спичечной коробке.

Можно было вернуться в свой вагон, если найдёшь его среди путаницы рельсов гигантской платформы. Рельсов, проложенных, как Тоне показалось, строго в беспорядке. И вдоль, и наискось...

Угадав её мысли, Григорий Сергеевич пояснил:

— Тось, ну ведь надо весь состав с паровозом сюда как-то “утолкать”.

Многие люди разошлись по своим вагонам. Но Мусенковым было интересно посмотреть с борта на Амур. Собственно, это и был борт, не палуба для прогулок. Даже ограждения были не сеточные, близко подходить к краю не рекомендовалось. Выкрашенные серой краской металлические стойки и полосы — ограждения — определили узкое пространство между вагонами и бортом парома. Конечно, можно спуститься в тёмный глубокий трюм, посмотреть и его. Но мама Тоня девочек туда не пустила.

— Не скачите, козочки, это паром, а не площадь! Стойте смирно, если хотите посмотреть, как поплывём.

Григорий Сергеевич рядом разговаривал с местным. Тот сходил на том берегу в Пивани. По виду — нанаец. Пояснял, что “пивэнь” на их языке означает “точило”. Григорий Сергеевич подумал, что в Приморье сохранены старые местные названия населённых пунктов. По прошлым наименованиям стойбищ или китайских поселений. В основном сохранены.

Но тут из-под громады парома стали выбиваться большие волны, он заворочался, содрогнулся и стал разворачиваться, набирая ход.

В центре парома стоят широкие большие трубы.

— Это зачем? — спросила Вера.

Отец пояснил, заглянув в заветную книжку, что внутри парома бьётся дизель-генераторное сердце. Да и не одно! Целых шесть! Каждый дизель-генератор обладает огромной мощностью в 720 лошадиных сил!

— Ты учти, Вера, эти дизель-генераторы поставили нам по ленд-лизу американцы. Компания... “Дженерал моторс”. Вот как!

Вера попыталась было представить себе табун из 720 лошадей, но у неё воображения не хватило. А их таких — шесть! Ого!

Паром шёл на полном ходу по... так и просилось на язык “океану”! Нет, по великой реке. Ветер бил в лицо, приносил дождь холодных брызг. Серый Амур серебрился, расстилался под ногами, Тонечке казалось, что она летит-несётся над волнующимися, переливающимися волнами, парит, как чайка!

Опять пришла мысль: “Какой восторг!”. Кто так говорил? И Тоне явилась статная фигура, красивое, одухотворённое лицо. Да, та дама в Ворошилове! Она всё время повторяла эти слова. Но их полное значение Тоня поняла и ощутила только сейчас, в быстром полёте над Амуром!

И в душе её духовой оркестр немедленно развернул широкий и восторженный вальс, знакомый с детства всем жителям Владивостока: “Плавно Амур свои волны несёт...”

Какой восторг!

Переправились. Процедура пошла уже в обратном порядке. Через несколько часов, в полной темноте, поезд прочно стоял на рельсах. Пассажиров же существенно поубавилось. До Ванино Мусенковым предстояло ехать сутки в почти пустом вагоне.

43. Советская Гавань. Евлампий Петрович

Утром паровоз шёл по “однопутке” по таким впечатляющим местам!

Глядя окрест, Тонечка подумала, что слово “живописные” ничего не стоит по сравнению с картинами, разворачивающимися перед её глазами.

Железная дорога, круто свернув на восток, как будто прорезала насквозь сопки и гряды невысоких гор, ныряла в чёрные коридоры под кряжами, пробегала по насыпям, по бесконечным мостам и мостикам. Казалось, дорога была прорублена казацкой саблей в теле этой гористой местности, где не найти ни одного километра ровной поверхности.

Паровоз плавно тянул состав вверх-вниз, свистя, объезжал гористые склоны или тоннелями проходил горы насквозь. Изгибался. Из окна часто можно было увидеть или сам паровоз, или хвост их поезда.

Шёл состав неспешно. Местность не позволяла разогнаться. Иногда он останавливался, стоянки были разной продолжительности. Потом рывком трогал с места.

Всё можно было рассмотреть.

Гигантские насыпи возносили вагоны над перепадами между подножий лесистых гор. Вдали было видно, что в основном горы покрыты хвойными лесами. Но у насыпи, где поработали лесорубы, прочищая путь для железной дороги, успели прорасти берёзы. Они кудрявой бараньей шкурой покрывали спуски к насыпи или от неё, вниз, вниз. Берёзы стояли так кучно, тесно, сияя золотом осенней листвы, что хотелось высунуть руку и на ходу погладить их по солнечным головкам.

По рассказам отца Тоня знала, какую беду могут принести с собой эти нежные деревца. Бывало, казаки переселенцы, вырубив часть тайги под поле, неожиданно сталкивались лицом к лицу с плотной берёзовой порослью, которая мгновенно “выскакивала” на пашне. Тонкие прутики маленьких берёзок стояли стеной. “Хоть косой коси”!

Их и косили.

Кузнецы ковали особые, необыкновенно большие и крепкие косы для берёзовой напасти.

И тут, по просекам, Тоня видела ту же картину. Маленькие берёзы стремительно замещали срубленные лиственницы и кедры. Смотреть из окна вагона — приятно, а как в дальнейшем с ними воевать?

Иногда мосты через мелкие речушки как бы подпирали подножия гор. В одном окне вагона нависала лесистая гора, в другом — провал в речку. А насыпь бежала по прислонённому к горе длинному мосту, как по приставной полке.

Иногда каменистые склоны чуть не “лезли” в окно вагона. Было страшновато, так близко поезд “тёрся” возле скал, грозящих обвалом. На горизонте встали высоченные хребты Сихотэ-Алиня.

— Гриша, мы что, в горы поедем?

Возле них остановился сухонький старичок интеллигентного вида. Он давно прохаживался по вагону, внимательно поглядывая в сторону Мусенковых.

— Вы позволите? Я смотрю, вы тоже “от Пивани до Вани”. Тоня глянула на Григория Сергеевича, кивнула.

Старичок представился Евлампием Петровичем. Поведал им, что он — преподаватель в ремесленном училище Совгавани.

— РУ-13, три года назад организовали на базе завода № 1.

— Как кстати, — обрадовалась Антонина. И после ответного представления ему попросила: — Расскажите, пожалуйста, как у вас со школами.

— У нас есть школа, — степенно промолвил Евлампий Петрович. — И учителя в ней тоже хорошие все. Я думаю, — тут он со значением поглядел на Григория Сергеевича, — думаю, всё у вас будет хорошо. Отлично, значить. Я не спрашиваю, по какой надобности вы к нам едете. Мне и так всё ясно. По казённой... А вы, уважаемая Антонина Степановна, совсем не беспокойтесь, ничего не бойтесь, значить. Народ у нас особый. Не простой народ наш. Но он хороший, душевный, значить, народ. Кто сам много перестрадал, мил человек, — обратился Евлампий Петрович внезапно опять к Григорию, — тот справедливость, значить, выше всего и ценит. Как и сердечное к себе отношение. Доброту, значить.

Произнеся эти загадочные и туманные слова, старичок резко сменил тему.

— Я тут краем уха услыхал... Вы думаете, мы в горы помчим? Нет. Мы, значить, приближаемся к замечательному месту — Кузнецовский перевал. Там мы уйдём, значить, под горы! Под Сихотэ-Алинь. Пробивали этот тоннель в 1944–1945 годах. Длина его, значить, четыре сотни метров. Четыреста тринадцать, если желаете знать точно. Когда пробивали его, перекрыли, значить, дамбой одну из проток реки Хунгари! Что же, и тоннель теперь зовётся — Кузнецовский. В честь Арсения Петровича, значить.

В ответ на вопросительный взгляд девочек Евлампий Петрович пояснил:

— Начальник он был. Изыскательской партии. Помер, значить, в ходе строительства и упокоен там же. У восточного портала тоннеля этого.

Старик помолчал, как повспоминал чего. Потом продолжил:

— Простой деревянный крест, значить, поставили. А рядом, такую, — тут он показал руками в воздухе, какую, — беседку деревянную. Там дорожная охрана, значить, в непогоду ховается. Укрывается, значить. Вон он! Подъезжаем!

Старик, кивнув, ушёл к себе.

А паровоз уже подходил к красиво облицованному серым камнем порталу. По его верху были выбиты ровные цифры “1944–1945”. Возле въезда стояла охрана с автоматами. Паровоз, резко загудев, окутавшись чёрными клубами дыма, нырнул во тьму.

...Через время, когда подъезжали к порту Ванино и были “в боевой готовности”, опять к ним подсел учитель.

— Чтобы ожидание скоротать, значить, разговорами.

Евлампий Петрович, который, как казалось, знал тут всё и всех, сообщил, что постройка здешнего порта началась ещё в войну, в 1943 году, а в 1945 подвели железную дорогу.

— А деревянные вокзалы? Как, приметили? — спросил у Тонечки Евлампий Петрович, улыбаясь в усы.

Действительно, Тоня с удовольствием рассматривала хорошенькие маленькие “теремки” деревянных вокзалов на станциях. Вокруг них деловито сновали, видно достраивали, маленькие фигурки.

— Это строят японцы, военнопленные, значить, — спокойно сообщил старый учитель, как бы и не глядя на Григория Сергеевича. — Такие искусники, да-а, поди ж ты, рукодельная нация.

Григорий Сергеевич старался со старичком в беседу не вступать. Полунамёки бесили его. Кто его знает, что это за старик. Может, провокатор какой. Без мыла лезет...

Зря Тося его приветила. Прёт и прёт на рожон старик!

— А вы, Евлампий Петрович, отчего тут — в поезде, а не в училище? — наконец процедил Григорий Сергеевич. — Октябрь, школьный год начался.

Учитель не рассердился, будто ждал этого вопроса. Он пустился в детальный рассказ, пересыпанный бесконечными “значить”, о том, как ему удалось “выбить” несколько особенных шлифовальных... или, чёрт его знает каких там, станков — Григорий Сергеевич так и не вник. Главное, теперь эти станки едут в багажном вагоне, а учитель их сопровождает от Комсомольска-на-Амуре. Вывернулся, старая лиса!

Но тут показалось...

— Море! — закричала Лиза.

— Нет, девонька, — поправил её Евлампий Петрович, — пока не море то. Река, значить. Тумнин. Он тут, севернее Ванино, впадает в Татарский пролив. По берегам живут местные орочи, не слыхали?

Девочки отрицательно помотали головами. А старый учитель продолжал:

— Живут они в “туэдя” — полуземлянках, значить. Да-а... разбросаны туэди ихние по берегам реки. Далеко друг от друга. Живут, значить, орочи рекой. Тут рыбачат, тут охотятся. — Ты, девонька, — вдруг оживился старик, весело подмигнув Лизе, — слыхала, говорят — “шуба на рыбьем меху”? Так эти орочи умеют, значить, себе одежду шить прямком из рыбьей кожи!

Лиза удивлялась, старик учитель ей нравился.

Туман стоял над водой, но не плотный, а волокнистый. Низкий мягкий ореол садящегося солнца в дымке делал всё перламутровым, розовым и голубым. Вид из окна вагона завораживал. Что-то белое качалось на волнах. И вдруг — поднялось и закружилось в воздухе, почти билось в окно вагона. Оказалось — это тучи чаек. Лиза от неожиданности аж отпрянула от стекла.

— Подъезжаем, — уверенно говорил Евлампий Петрович. — Вон в заливе — остров, значить, его по-местному зовут Токи.

— Та круглая тёмная лепёшка? — уточнила Лиза.

— Она. Простой плоский камень. В ширину около двухсот метров, значить. Что сказать, на нём, кстати, лежбище тюленей. Да вы же не охотитесь...

Проводник прошёл по вагону, провозглашая,

— Конечная станция. Ванино.

Учитель распрощался и бодро убежал.

Мусенковы собрали багаж и приготовились выходить.

Вот и прибыли.

44. Советская Гавань. Приехали! История города

За новеньким деревянным вокзалом, расположенным почему-то непривычно далеко от перрона, Григория Сергеевича и его семью поджидала потрёпанная легковушка. Шофёр поприветствовал его. Вытянувшись, отдал честь.

Семья загрузилась, поехали.

Сам город Советская Гавань был недалеко. Менее чем в двадцати километрах. Ехали по гористой местности. В сумерках всё же был различим Татарский пролив. Скоро на горизонте справа на небе нависла мрачная чёрная туча. Водитель сказал, что это хребет Советский, отрог Сихотэ-Алиня.

Девочки тихо обменивались впечатлениями, Тоня молчала. Несмотря на заверения учителя, ей было тревожно.

Григорий Сергеевич размышлял. Всё больше о том, что прочёл об этих местах.

Вот он, Татарский пролив, разведанный ещё в 1853 году одним русским морским офицером. “Каков, однако, был энтузиазм русских моряков, горевших желанием прирастить Россию и Сахалином, и этими землями, — думал Григорий Сергеевич. — А вот царскому правительству того не сильно-то того хотелось, как теперь видится. Хлопотно, видишь, им было. “Вот неповоротливые”, — выругался он про себя. Вспоминал дальше...

То и пускались моряки на разные ухищрения! Желая привлечь внимание императора к освоению восточных территорий, первооткрыватель вынужден был дать заливу название — “Гавань Императора Николая Первого”. Но прижилось иное имя — “Императорская Гавань”.

А ведь местные власти старались! Сильно старались!

Здесь был построен маяк, старейший на Дальнем Востоке.

Здесь в 1908–1909 годах, а после — в 1927 году комплексными экспедициями по Сихотэ-Алиню и окрестностям ходил один из любимейших писателей Григория Сергеевича — Арсеньев.

Здесь в 1922 году была арена кровавых битв между красными партизанами и белыми офицерами. В результате город стал называться Советская Гавань.

Советская власть энергично взялась за развитие удобной гавани.

Здесь возникли Северский судоремонтный завод и Майская ГРЭС — старейшая в Приморье.

“Электрификация тут проведена отменно, — решил Григорий Сергеевич, везде замечая столбы и провода. — А вот дороги... Нет тут дорог. Никаких. По обеим сторонам улицы... Вот что это? Высокие деревянные... мостки какие-то. Сбиты из досок, и перила есть. Выходит, тут грязь месят и весной, и летом!”

Перебирал Григорий Сергеевич известные ему факты. Размышлял над ними.

Здесь в 1940-м укрепрайон был преобразован в военно-морскую базу Северной Тихоокеанской военной флотилии.

Здесь были возведены береговые батареи для отражения противника с моря. Конечно, если напротив — через Татарский пролив — южная, японская тогда, часть острова Сахалин!

...На Сахалинской заставе... Ох и тяжело же было, если теперь вспомнить! А что у них с Тосей в жизни выходило легко? Просто диву даёшься, как им удалось живыми выйти из всех... передряг, одним словом.

Он-то сам хорошо помнил малолюдную и пришедшую в полное запустение нашу северную часть Сахалина, простиравшуюся за его, пограничника Григория, спиной. И по контрасту — впереди раскрывались его взгляду роскошные в тогдашнем его понимании постройки, дома и дороги на вражеской японской стороне! Эта разница уровней жизни злила и ожесточала его против японских кровопийц империалистов, захвативших и удерживающих почти до 1925 года весь остров. Пока-то мы отвоевали назад северную часть!

Да... отсюда, из Советской Гавани, на японскую часть Сахалина в Маока высадился наш десант. И весь остров стал нашим. Наконец!

Теперь Сахалин — весь советский. Японцы оставили в наследство промышленные предприятия и развитую сеть железных дорог. Надобность в береговых батареях Советской Гавани якобы отпала. Да полно, отпала ли? Страшная война окончена, а разбили ли мы капитализм? Нет. Мир — это передышка перед новой войной. Иначе капитализм жить не может!

“Теперь Совгавань и порт Ванино приобрели первостепенное значение, — подумал Григорий Сергеевич. — Теперь, когда этим летом, 1946 года, в порту Находка взорвался пароход “Дальстрой”, страшно, невозвратно разрушив портовые сооружения... Тоже стоит задуматься, история, однако...

Здесь теперь предстоит ему быть начальником лагеря для военнопленных японских офицеров...”

Вот она, та мысль, что он усиленно прятал, не давал ей выхода. Которую пытался заглушить историческими выкладками. Но она, эта мысль, исподволь грызла его, подтачивала.

Всё, хватит!

Что за недостойное нытьё!

Он приложит все силы, чтобы достойно выполнить порученное ему дело. Он всё сделает как положено.

В густых сумерках проехали мимо огороженной территории, мимо тесовых ворот. Территория была довольно обширна. Там стояли, сверкая желтизной новых досок, различимые даже в подступившей темноте бараки и несколько зданий — контор и служб по виду.

Ехали дальше. Вдруг в сумерках забелела свежими брёвнами... избушка? Крытое крылечко, нечто вроде крохотной верандочки. “Фанза”, — для себя решила Тоня.

Это и был их новый дом.

Быстро выгрузив вещи и высадив семью, Григорий Сергеевич отправился на территорию.

Тоня и девочки огляделись, насколько было возможно.

Вокруг избушки — небольшой дворик. В одной его части можно было разбить огородик. Но это потом, по весне. К глухой стене дома прислонена большая поленница дров. Отлично! А вот и удобства, как обычно — на дворе.

Зашли внутрь. Щёлкнули большим чёрным выключателем. Под потолком засветилась электрическая лампочка.

Всё сияло новым, и в домике приятно пахло свежеструганым деревом. На досках длинными потёками застыла янтарная смола. Лиза не удержалась, отломила смоляную сосулю, сунула её в рот. Приятный вкус, даже освежающий после дальней дороги. Страшно хотелось есть. Вера посмотрела и последовала примеру сестры. Скоро они обе набили рот смоляным угощением. Глотать нельзя, но пожевать, обмануть голод — отчего и нет?

Тонечка стояла посреди единственной в доме комнаты. Дощатая перегородка отделяла угол с оконцем. Понятно — под кухню и иные хозяйственные нужды. Рядом с перегородкой был маленький ящик с гвоздями, ножовкой и молотком. Окон было всего два. Но света хватало. В углу сложена была большая печь. Стол, четыре грубо сколоченных табурета. Имелись и топчаны. Два маленьких и один большой. Новые одеяла и тюфяки. Четыре подушки. Стопка грубого постельного белья. Понятно, их тут ждали.

Скоро вернувшись, Григорий Сергеевич застал дома то, что и ожидал. Семейный уют.

Тоня занавеской отделила большой топчан. Вбила в стены два гвоздя и натянула верёвку. На неё накинула простыню. Вот и готова родительская спальня. Теперь Тоня хлопотала на импровизированной кухне. Девочки, устав за день, уже спали.

— Гриша, — шёпотом спросила Тоня, — ну как там?

Муж нахмурился и жестом указал на девочек. Потом, мол. А вслух сказал:

— Завтра им в школу, а ты, Тоня, готовься выйти на работу. Будешь у меня заведовать материальной частью. Больше мне положиться не на кого.

— Я? Ты уверен? Я смогу? Не сердись, Гриша, я всё понимаю, я смогу!

45. Советская Гавань. Будни лагеря для японских офицеров

Наутро, наскоро собравшись, Антонина повезла дочерей в школу на присланной по этому случаю машине. Григорий Сергеевич ни свет ни заря был уже на работе.

Машина шла по городу Советская Гавань.

Да город ли это?

Тонечка видела одноэтажные деревянные дома и двухэтажные бревенчатые ... бараки? На главной улице, Приморской, уже начато строительство первых кирпичных зданий, скорее всего жилых домов. Может, будет и школа.

Тоня разглядела строителей — японцы. Хорошо одеты. Не то что угрюмые местные жители, встречающиеся им. Те даже не проявляли любопытства, не оборачивались вслед машине, смотрели только себе под ноги и шли по своим делам. На лицах встречных Антонина видела ясно читаемые ею приметы голода. Детей было много. Все шли в одну сторону.

Везде вместо тротуаров Тоня видела высокие дощатые мостки. Они сказали ей о большой грязи, случающейся тут. Подумалось: “Недалеко остров Сахалин”.

Память увела её в юность. Но вспоминала Тоня не убогое и холодное житьё-бытьё их на границе, не страшные разбойные вылазки японцев, нет!

Тот холодный остров стал их первым домом, принял их в свои объятия — юных, страстно влюблённых. Такое не забудется. Никогда. В сердце её остались всё больше воспоминания о чистых озёрах, о лебедях, любующихся собой в ледяной воде, о полянах, покрытых по весне жёлтым лилейником, тигровыми лилиями и синими и голубыми мелкими ирисами. О кедрах, пихтах и лиственницах, о постоянном ощущении, что ты живёшь на дне огромной синей чаши из сопок. Тоня даже вздохнула. Что пройдёт — то будет мило. Так и есть. Так и есть.

Указав на двухэтажное старое здание из почерневшего от времени и непогод дерева, шофёр сказал, что это — школа. С замиранием сердца Лиза и Вера вошли...

Антонина Степановна оказалась не совсем уж новичком в порученной ей работе. Она и сама удивилась, как ловко сумела принять склад, как скоро вошла в курс дела. Принять заявки, обсчитать их, выписать продукты по норме, проверить наличие одежды на складе — тысячи дел легко, как бы играючи вершила быстрая Тоня. Григорий Сергеевич и сам не ожидал, что у его жены такая рабочая хватка. Два дня — и на складах всё переписано и учтено. А Тоня летает с охранником и японцем-переводчиком, проверяет столовую и закладку продуктов на завтрак, обед и ужин. Дотошное соблюдение необходимых инструкций Тоня приняла как вызов себе. Раз положено — так и будет!

Лагеря для военнопленных японцев обеспечивались и курировались Международным Красным крестом. От Григория Сергеевича требовалось создать безукоризненный порядок.

Распорядок жизни для военнопленных в лагерях МВД выглядел так.

1. Подъём — 6.00

2. Перекличка — 6.30

3. Завтрак — 7.00

4. Вывод на работу — 7.30

5. Обеденный перерыв — 14.00–15.00

6. Окончание работы и ужин 19.00 — 20.00

7. Вечерняя поверка — 21.00

8. Отбой ко сну — 22.00

— Гриш, а эти проверяющие из Красного Креста, они сурово спрашивают? Или не очень?

— Да Бог их знает, может, и не приедут к нам совсем.

— Нет, Гриш, лучше всё привести в порядок, как нужно.

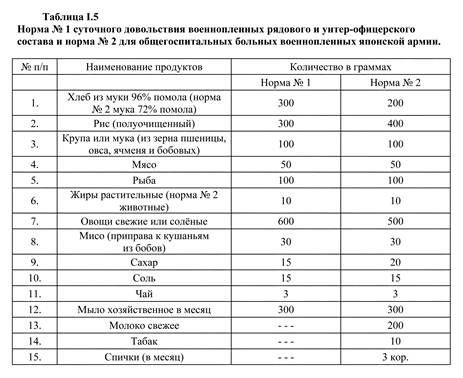

Тонечка теперь просто молилась на “инструкцию”. Жила по ней. Как стихотворение, затверживала нормы продуктов, положенные в день на одного военнопленного японского офицера. Это же теперь их с Гришей подопечные.

Писала матери: “Не поверишь, но нормы на человека даны такие богатые! Одного рису в день — 400 грамм! А ещё хлеб, соя, крупы, жиры, овощи! Всё это мы им выдаём на кухню. Повара там — только японцы. Русских нет. Вроде бы много еды, три раза в день хорошо кормят их в столовой. А они, странные люди, всё равно такие ужасы едят! Теперь картофель местные выкопали, так эти “наши” японцы ботву собирают, перетирают и лепёшки пекут. А лягушки! Пока ещё болотца не замёрзли, ловят лягушек. В лагерь притаскивают и жарят! Меня чуть не вывернуло, как увидела однажды”.

Тоня отложила ручку и задумалась. Да, удивительно велик и разнообразен рацион японского пленного офицера. Перед ней лежал листок с инструкцией.

И ТУТ ТАБЛИЦА

Таблица I.5

Норма № 1 суточного довольствия военнопленных рядового и унтер-офицерского

состава и норма № 2 для общегоспитальных больных военнопленных японской армии.

|

№ п/п |

Наименование продуктов |

Количество в граммах |

|

|

|

|

Норма № 1* |

Норма № 2 |

|

1. |

Хлеб из муки 96 % помола (норма № 2 мука 72 % помола) |

300 |

|

|

|

200 |

|

|

|

2. |

Рис (полуочищенный) |

300 |

400 |

|

3. |

Крупа или мука (из зерна пшеницы, овса, ячменя и бобовых) |

100 |

100 |

|

4. |

Мясо |

50 |

50 |

|

5. |

Рыба |

100 |

100 |

|

6. |

Жиры растительные (норма №2 животные) |

10 |

10 |

|

7. |

Овощи свежие или солёные |

600 |

500 |

|

8. |

Мисо (приправа к кушаньям из бобов) |

30 |

30 |

|

9. |

Сахар |

15 |

20 |

|

10. |

Соль |

15 |

15 |

|

11. |

Чай |

3 |

3 |

|

12. |

Мыло хозяйственное в месяц |

300 |

300 |

|

13. |

Молоко свежее |

– – – |

200 |

|

14. |

Табак |

– – – |

10 |

|

15. |

Спички (в месяц) |

– – – |

3 кор. |

ИЛИ ТАК

Григорий Сергеевич в своём качестве начальника лагеря довёл до её сведения как завхоза: прислали распоряжение выдавать их “контингенту” продукты по Норме № 2, потому что все — офицеры. Войсковая “белая косточка”.

Хорошо обеспечены японцы и одеждой. Тоня проверила наличие на складах шапок-ушанок, полушубков, тёплого белья и, особенно, обуви. Осенней. И для зимних холодов.

Вот как будто они не военнопленные, а больные, на санаторном лечении.

Даже обидно!

Японцы воевали на стороне Гитлера, значит, все поголовно были фашисты. А теперь мы их так содержим, они сыты и тепло одеты...

А победители... Наши обычные советские люди падают в голодные обмороки и одеты в такое рваньё! Даже стыдно бывает перед... перед военнопленными!

И не только здесь, в Совгавани, такое положение. Уж она-то, Антонина, много повидала. Помотала их жизнь. Везде люди не живут, а выживают. Да ещё среди развалин.

Как же так получается?

Если пересчитать паёк их “подопечного офицера” на текущие цены продуктов, то выходит — у обычного совгаванчанина зарплата должна быть раз в шесть больше, чем теперь. И то только чтобы питаться как пленные японцы!

Дочки рассказывают Антонине, что семьях их одноклассниц едят — Тоня непроизвольно передёрнулась, вспоминая: отруби, даже не хлеб.

Некоторые взрослые и дети дошли до дистрофии. Антонина вспомнила, как Вера, ужаснувшись виду некоторых одноклассниц, стала потихоньку подтаскивать еду из дома — отдавала в школе особенно несчастным. Тоня видела это, но дочь не останавливала. Понимала. Сама переживала.

Так кто кого победил?

Быстро затолкнула Антонина эту мысль туда, откуда она и выпорхнула. С такими мыслями — беды не оберёшься. Не её это дело — размышлять. Её дело — чётко исполнять!

И всё тут.

Новая работа было совершенно незнакома и для Григория Сергеевича.

Но за доверенное дело он взялся горячо. Как везде и всюду — заботился о личном составе, пусть даже это были военнопленные японцы.

Силами заключённых достроили бараки, в бараках были сложены печи. Наладили помывочно-прачечные пункты.

Заработала и пекарня.

Он обеспечил бесперебойное снабжение и питание согласно нормативам. Готов к проверке.

И укомплектованность медицинского блока тоже была полнейшая. Но это всё присылал Красный Крест.

Тоня поразилась, в первый раз пробегая глазами списки лекарств и медикаментов. Они поступали ей на склад по линии Красного Креста. Антонина тут же по ведомости сдавала их все в амбулаторию и больничку при лагере. Врачи и медбратья там тоже были — исключительно японцы.

46. Советская Гавань. “Полковник, господин Исида”

Тучи закрыли всё.

Что зреет у них внутри?

Кто может сказать?

С больничкой этой у Антонины была связана неприятная история, заставляющая её внутренне сжиматься от стыда за своё поведение. Правда, эту неловкость она допустила по незнанию — не знакома была Тоня с японскими обычаями.

А дело было так.

В первую неделю своей работы, когда смущение от новизны естественным образом сменилось некоторой самоуверенностью, что она всё уже знает, Тоня решила сама “сбегать” в больничку, предложить доктору “принять” медикаменты по списку, а на самом деле — познакомиться. Доктор — везде знакомство необходимое, особенно когда обе дочери простыли при переезде.

Решила, ну и побежала. Переводчик был при ней. Какие тут проблемы?

В свои тридцать три Тонечка была как куст пионов в июле. Пышно расцветший и сверкающий свежестью лета.

Причёску “корону” она сменила на “корзинку” на затылке. Корзинка из кос тяжело оттягивала голову назад, придавая статной Антонине царственности. Мягкость и округлость её движений радовали глаз, вокруг неё был ореол доброты и женственности. Но при этом проглядывала эдакая “изюминка”, пикантная живость характера, интригующая, притягивающая и чарующая.

Грубость и Тонечка — вещи несовместимые. Поэтому Тоне всегда и везде легко и естественно удавалось расположить к себе совершенно разных людей. И важную театральную даму в Ворошилове, и старого поселенца-учителя в поезде, и местных в Молдавии, а теперь вот — японцев. Все попадали под обаяние её натуры.

Итак, найдя предлог познакомиться с доктором лично, Антонина впорхнула в больничку.

В приёмном покое никого не было. Не обращая внимания на кучку обуви у порога, Антонина пролетела дальше.

Кабинет доктора? Шагнула в отворённую дверь и застыла на месте.

В маленькой комнатке, на чисто вымытых, просто отполированных досках пола лежали циновки. Стоял низенький столик, на нём Тоня заметила удивительную деревянную доску для какой-то игры. С двух сторон от столика как-то на пятках сидели два человека.

Один был в белом халате. Доктор.

Другой — довольно крупный, незнакомый Тоне японец. Короткий седой “бобрик”, круглые очки, аккуратные усики, офицерский мундир без знаков отличия. Его начальственная важность и ясно ощущаемая внутренняя сила, казалось, заполняли собой всю комнату. Подавляли.

Незнакомец держался прямо, “как аршин проглотил”. Он спокойно сидел, уперев руки в колени, и с высокомерно-скучающим видом ждал, когда его противник сделает свой ход.

Доктор, который тряс небольшой мешочек, резко выкинул кости. Он сидел на гораздо большем расстоянии от столика, спиной к двери. Сосредоточенный на игре, доктор не заметил появления Антонины. Со вздохом разочарования старичок глянул на выпавшие кости и, униженно согнувшись чуть не пополам, придерживая одной рукой рукав халата, чтобы не нарушить расположение камушков на доске, сделал свой ход. Тут, подняв глаза на своего визави, он увидел в лице того — нечто.

Обернулся.

Оба теперь смотрели на Тоню.

В такие моменты замечаешь всё.

И то, что оба сидящих на блестящем чистотой полу игрока были в белых носках.

И то, что Тоня, забежав с улицы, оставила туфлями следы осенней непогоды на этом безупречном полу.

И то, что переводчик потому задержался, что разувался у порога, и теперь спешил к ней.

И то, что старенький доктор несколько испуган.

И то, что тот, другой, пристально глядит на неё, залившуюся краской от смущения и неловкости. Глядит узкими щёлочками черных глаз, более похожих на провалы в пропасть. Породистое лицо его ничего не выражало.

Этот страшный человек бесстрастно глядел на неё или сквозь неё?

Оба японца вдруг оказались на ногах, стояли перед ней. Доктор — чуть согнувшись, тот, другой — величественно и непринуждённо.

Переводчик сказал что-то (Тоне показалось, прозвучало её имя), получил ответ и перевёл:

— Доктор Ёсикава счастлив познакомиться с Вами. И представляет Вам полковника, господина Исиду.

Оба японца склонили головы. Здоровались.

Антонина тоже кивнула. И умоляюще глянула на переводчика. Тот затараторил что-то, видимо, рассказал о деле, что привело заведующую хозяйственной частью сюда и прервало столь занимательную игру.

Доктор кивнул, соглашаясь, и жестом пригласил Антонину пройти в первую комнату.

Второй и не думал идти с ними. Он ещё раз изящно поклонился, теперь в прощании. Тоня опять кивнула. И вышла, чувствуя на себе тяжёлый взгляд.

Быстро пройдя с доктором на склад и передав ему под расписку медикаменты, Тоня убежала к себе.

И расплакалась.

Надо же так опростоволоситься!

Забыть, что японцы разуваются в помещении.

Запачкать такие чистые полы!

И этот человек, кто он? Почему так важно и высокомерно ведёт себя?

Антонина еле дождалась вечера. И узнала от мужа, что познакомилась с самым главным из японских офицеров лагеря.

Григорий Сергеевич не был особо доволен “ляпом” жены, но и не ругался, понимал, что так вышло случайно. Но попросил впредь быть осторожнее и сдержаннее.

— Гриша, а что это за полковник? Он держит себя на целого генерала.

— Тося, конечно, он не полковник и никакой не “господин Исида”. Но мы согласились так его звать. А его настоящее имя и звание — тебе это знать не нужно.

— По нему видно, что он знатного роду, перед ним доктор просто пресмыкался.

— Тоня, пойми, тут у них свои порядки. И всё своё. И повара, и врачи, и начальство.

— Что? Что ты говоришь, Гриша! Это ты у них начальство!

Григорий Сергеевич помолчал. Подумал.

— Тоня, “Полковник”, этот “господин Исида”, здесь, в лагере, вроде самого главного генерала. При нём и его “штаб” есть. Из офицеров. Он получает от меня распоряжения, но сам распределяет, куда кому отправляться, сам вершит свои порядки, и только, — Григорий Сергеевич поднял палец вверх, останавливая возмущение жены, призывая её к молчанию. — Только есть обязательное условие: работы все выполняются точно и в срок, в лагере тишина и порядок, никаких происшествий. Вот такие дела. Ты пойми, они же не просто взяты в плен в бою, они оказались сданными нам в руки их собственным императором Хирохито. Их собственным генеральным штабом. Приказом о безоговорочной капитуляции от 14 августа 1945 года. И Квантунская армия, и их Экспедиционная армия в Китае на территории Советского Союза не воевали. Хотя могли, конечно. Но японцы завязли в Китае и не дошли до нас. А иначе, — тут Григорий Сергеевич, передёрнулся, — иначе воевать бы нам не только на западе с Гитлером, но и на востоке с миллионной японской Экспедиционной армией, и с семисоттысячной Квантунской армией. Понимаешь? Китайская народная армия им не дала того сделать. Не пропустила их на север Китая к нашим границам. А теперь, когда японцы сдались нам, они будут на нас работать. Строить. Восстанавливать. Добывать лес и на рыбных промыслах. Работать везде, куда их повезут. Сама же видела, одни женщины и старики в материковой части СССР. Так пусть теперь немцы и японцы пленные работают! А “Полковник” нам только в этом помогает. И пусть будет так.

Антонина переживала.

Но справилась. Стала осмотрительнее и умнее.

Однако “Полковник, господин Исида” не давал о себе забыть. Когда по делам службы Антонина бывала то здесь, то там, случалось, как из-под земли он вырастал перед ней. Всегда утончённо вежливый, он довольно низким для японца голосом осведомлялся, всё ли идёт в хозяйственной части по плану, не нужна ли его помощь.

При этом он никогда в глаза ей не глядел. Смотрел мимо собеседницы. Лицо его всегда оставалось бесстрастным.

Антонина отвечала через переводчика, что всё идёт как надо. Благодарила за внимание к делам хозяйственной части. Покланявшись друг другу, как два болванчика, они расходились по своим делам.

Но Тоня шестым чувством понимала, что неспроста “господин Исида” столь любезен. В его присутствии, обычно живая и весёлая, Тонечка как-то подбиралась. Что-то неприятное и особенное — и тянуло ей душу, и сковывало по рукам и ногам. А “господин Исида”, скорее всего, тоже это чувствовал. И, по всей видимости, его такое положение вещей не радовало. Но он упорно продолжал свои “визиты вежливости”.

Тоня жаловалась мужу:

— Ну что он — как проверяет меня...

— Да наплюй ты, Тось, — говорил Григорий Сергеевич, — человек должен порядок держать, вот и держит.

Не могла Тоня рассказать мужу, что углядела она нечто иное в чёрных и невыразительных глазах “господина Исиды”. Какие-то сполохи тёмного огня мерцают в них, когда он нарочито небрежно задаёт свои обычные вопросы, привычно глядя как бы сквозь неё. Теперь Тоня старалась лишний раз из своей конторы или склада не выходить.

Через несколько недель её “затворничества” величественный “господин Исида” внезапно появился у неё в каморке.

Дело было в том, что японские офицеры были, как сказал в поезде Евлампий Петрович, “рукодельны до чрезвычайности”. И наладились они мастерить куколок. Вернее, ёлочные украшения. Из простой соломы и лоскутков, из серебряных обёрток от чая, из всякой мелочи могли они “слепить” волшебство! Человечка или зверушку, или вообще непонятно что, но красиво! И нарядно. Да ещё покрывали клеем, жидким стеклом, на манер лака, чтобы держалось лучше и блестело притом. Лучше заводских игрушек казались они Тоне.

И вот эти украшения японцы сдавали ей на склад.

Такая была договорённость: они тешат душу, мастерят, но пойдёт это на Новый год, на школьную ёлку.

В очередной раз принесли игрушки. И вместе с тем японцем, кто обычно сдавал ей ёлочные украшения, пред Тоней теперь стоял и “господин Исида”. Антонина нервно приняла партию украшений. Офицер сдал игрушки, ушёл. Но “господин Исида” медлил.

Обычно в своей “конторе” Тоня обходилась без переводчика. Не было его и теперь.

И у Тони сдали нервы. Она вышла из-за стола и, в упор глядя на “господина Исиду”, гневно выпалила:

— Что вы ходите за мной! Я — мужняя жена, и ваше поведение просто неприлично! Перестаньте!

И добавила, уже на полтона ниже, своё любимое:

— Уймитесь...

Он всё понял. Блеснув глазами, быстро поклонился, вышел. И с тех пор более Антонину не смущал. Иногда она ловила его косой взгляд, когда они с Григорием Сергеевичем шли домой мимо больнички. Но с тех пор этот взгляд уже потерял свою власть над нею.

47. Советская Гавань. Школьной самодеятельности — быть!

Тем временем пришла зима, и на пороге был новый, 1947 год.

А что же девочки? Как протекала их жизнь в совгаваньской школе? Учёба шла своим чередом. Неплохо. В классах отлично топили. И впервые за несколько лет Лиза и Вера сидели на уроках без пальто.

Как складывались их отношения с одноклассниками?

Девочки как в поезде договорились, так и сделали.

Поставили себя в школе сразу. И не высокомерием, а талантами!

В один из первых дней после приезда Лизочка в удивлении рассказала маме Тоне, что “здесь — никакой школьной самодеятельности, вот никакой”!

Мама Тоня, озабоченная своими новыми серьёзными обязанностями, рассеянно предложила:

— Так вы с Верой этим и займитесь.

И они занялись. И как занялись! Накануне праздника Седьмого ноября Лиза и Вера предложили учительницам своих классов устроить концерт школьной самодеятельности. И получили в ответ:

— Нет, никто тут этим заниматься не станет. Тут народ серьёзный. Не скоморохи какие.

Скоморохи?

Не станут?

Взъярившись, Лиза и Вера предложили устроить концерт своими собственными силами. Посмеявшись горячности “новеньких”, учителя согласились.

— Выставят себя на посмешище — поскромнее станут, столичные жительницы.

Когда родители вернулись домой, Лиза со слезами на глазах сказала, что теперь отступать нельзя!

И они с Веркой сделают концерт! Хоть треснут, а сделают!

И всем покажут!

Школьный баянист будет с ними репетировать и даже принёс бубен.

А мама должна им помочь и смастерить костюмы.

Вот новая напасть! Костюмы?

Но Антонина не растерялась.

Марля у неё была. Та самая, которая служила во Владивостоке шторками.

Тоня умело выкрасила её. Пошила юбочки и накрахмалила.

Вот и вышли “балетные пачки”.

Когда в очередной раз ей на склад сдавали ёлочные безделицы — плод развлечений японских офицеров, Антонина через переводчика растолковала, что её девочки хотят выступать и им нужны испанские головные уборы и кастаньеты.

К удивлению Антонины, её поняли. А через неделю передали нечто вроде маленьких бумажных чёрных коробочек — прикрепить на головы. Шапочки эти были изящно украшены бумажными розами.

Смастерили и... кастаньеты? Во всяком случае, эти штуки щёлкали!

Горячо поблагодарив японских умельцев, Тоня понесла это богатство домой. Какой же рёв восторга издали её дочки!

— Теперь-то все увидят, все поймут, что такое самодеятельность!

За пару дней до общешкольного концерта танцевальные номера решили просмотреть учителя, чтобы чего не вышло.

— И им понравилось! — вопила Лизочка дома. — Веркина делак... деклыма... в общем, стихи тоже понравились! А Цыган наш молодец какой! Я ему мелодию напела, так он сразу сыграл!

— Это что ещё за “цыган”? — сурово поинтересовался Григорий Сергеевич.

— А, музыку у нас ведёт. Старый такой. Учитель. Ну, не совсем учитель... Его девочки все называют Цыган. Он из поселенцев, тоже каторжный был, — так запросто и сообщила Лиза.

Родители потрясённо молчали...

А Вера переживала. Она видела, как голодно живётся многим девочкам в её классе, некоторые просто опухли от голода, как и она в Ворошилове. Понравятся ли, нужны ли вообще их “номера” голодающим?

Теперь, когда работали и папа, и мама, Мусенковы жили легче.

И не голодали.

Родителям тоже полагались “пайки” с рисом. Мама Тоня готовила из него на целую рабочую неделю плов, во всяком случае, так называлась эта рисовая каша с жареным луком и редкими кусочками тушёнки.

Папа иногда приносил за отворотом шинели горячий хлеб из пекарни.

Это было объедение!

Вера прятала часть своей доли, чтобы отнести девочкам в школу. Иногда она складывала в бумажный “фунтик” немного плова и тоже угощала подруг. Как ей были понятны муки голода!

И она жалела девочек.

Очень жалела.

До того жалела, что однажды, на свой страх и риск, привела нескольких подружек к себе домой, когда родители её были на службе, и угостила пловом.

Остановиться вовремя девочки не смогли. И съели всё, подчистую. Всё, что было приготовлено на несколько дней вперёд.

Ну что тут скажешь...

Однако наступал решающий день.

Объявили:

— После уроков должен состояться “концерт Мусенковых”.

К удивлению учителей, все школьники остались посмотреть. Местным было любопытно, что выдумают эти девочки из далёкого Владивостока. Более того, стали собираться и некоторые родители. Вера дрожала, Лиза — напротив, была спокойна и сосредоточенна. Посмотрев в зал, она прошептала:

— Там мама и папа!

Действительно, оба родителя пришли поддержать выступление дочек... или утешить их в случае обидного провала.

“Цыган”-баянист, тряхнув седыми кудрями, заиграл вступление.

Концерт начался.

Первым номером была “тарантелла”. Лиза солировала.

И опять случилось чудо.

Как заразительно и задорно заплясала Лиза, как она закружилась, ударяя в бубен, как легко перебирала босыми ножками, выплясывая сложную “дорожку”!

Как полетела прямо в зал, остановилась на самом краю и сделала сложный пируэт! А потом вдруг рухнула на одно колено, выгнулась назад, высоко воздев бубен над головой. Так и замерла.

Танец окончился.

Последний аккорд баяна и... всё... тишина.

Зал молчал. Смущённые и озадаченные, зрители переглядывались: что делает сосед?

И вдруг! Зал взорвался рёвом голосов и топаньем ног в такт аплодисментам! Зрители были в восторге!

Зрители хотели ещё!

Лизе пришлось повторить “на бис”.

Объявили второй номер.

Надев на головы “испанские” шапочки с бумажными розами и взяв в руки “кастаньеты”, Лиза и Вера синхронно сплясали простенький, но очень ритмичный “испанский” танец.

Разошедшийся зал хлопал и топал в такт музыке.

Лёд был растоплен. Маленькие актрисы победили косность и предрассудки местных. Дальше концерт летел “на ура”!

Затем Вера читала стихи. Она выучила их с отцом, помнила великое множество. И теперь давала Лизе передохнуть перед завершающим номером.

Ей тоже аплодировали от души.

А потом девочки показали песенно-танцевальную комическую сценку “Повар и поварёнок”.

Лиза-повар учила Веру-поварёнка, как делать пирог с капустой. Девочки пели под баян: “Мы капусту режем, режем, так мы тесто месим, месим”.

Повар учил поварёнка, ленивого и неумелого.

У Веры оказались недюжинные комические способности. Она так достоверно изображала растерянного поварёнка, хватающегося за всякое дело не с той стороны, изумляющегося, что опять ничего не вышло.

Зал просто катался со смеху. Эти измученные и пришибленные невыносимой жизнью, голодающие, без особых надежд на улучшение люди распрямлялись на глазах. Взрослые радовались чуть ли не больше своих детей. Тусклые глаза загорались, вечно сжатые бледные губы изгибались в улыбке.

Девочки Мусенковы победили!

Школьной самодеятельности — быть!

А Тонечка смотрела из зала на своих девочек и вспоминала слова Евлампия Петровича, сказанные тогда в поезде: “Народ у нас особый. Непростой народ наш. Но он хороший, душевный, значить, народ. Кто сам много перестрадал, тот справедливость, значить, выше всего и ценит. Как и сердечное к себе отношение. Доброту, значить”.

Вот как мощно откликнулся местный народ на безыскусное, но искреннее и доброе желание её Веры и Лизы расцветить, разнообразить и хоть капельку, но улучшить жизнь в школе для детей, а значит — и для их родителей! Прав был старик учитель, ах как прав!

— Тось, а всё-таки молодцы у нас дочи! Вот какие! Боевые! Не ударили в грязь лицом!

— Ну всё, Гриш, тише, успокойся, девочек разбудишь. Спи, завтра вставать рано...

— Тонь, а Тонь, да погоди ты спать... А как Лизок ножкой, а? А Верок какой вороной-растрёпой поварёнка изображала... Да не спи ты... погоди. Погоди, а? Тонечка...

Вот и поднялась в школе мощной волной самодеятельность. Какие таланты дремали до поры до времени: чтецы-декламаторы, певцы и — под руководством Лизы — танцоры.

После Нового года решили даже устроить драмкружок.

А один из отцов, молодой морской офицер из военного городка в Знаменском, ставил с ребятами акробатический номер “пирамиду”. Под музыку баяна ребята выбегали на сцену.

“Делай — раз” — становились самые крепкие и большие.

“Делай — два” — на их плечи забирались ребята поменьше.

“Делай — три” — и наверх карабкались малыши.

А самую маленькую девочку подсаживали позади “пирамиды”, и она, раскинув руки, утверждалась на самой вершине, развернув красный советский флаг!

Забурлила школьная жизнь в захолустном городке! На одном голом энтузиазме и назло невзгодам! Забурлила!

48. Советская Гавань. “Киска с бантами”

Каждый день Вера шла в школу с замиранием сердца. Боялась. Но чем больше боялась, тем выше задирала упрямый подбородок в наигранном презрении к опасности.

В чём было дело?

В мальчишках.

Мальчишки из ремесленного невзлюбили её, а может... наоборот? Кто этих совгаваньских мальчишек разберёт!

— Фифа владивостокская! Да она просто... “киска с бантами”! Вот она кто! Вот отлупим, пусть не задаётся!

— Ну, погоди у нас! Дождёшься!

А сами подглядывали из-за угла, когда Верочка проходила мимо. Чёрненькая шапочка, две длинные косы с пышными чёрными бантами из сатина.

Свистели ей вслед, пугали.

Но “Киска с бантами” не пугалась и шла нарочито медленно. С гордым презрением, даже не глянув в их сторону.

Ох как бесила она ремесленных!

Вот цаца!

Неизвестно, чем бы закончилась эта вражда, но пришла зима. Снежная — как всегда в этих краях. Уже не за горами Сихотэ-Алиньского хребта был и Новый год. В школу и в ремесленное горсовет завёз ёлки. И пришла пора Антонине Степановне отдавать в школы свой запас ёлочных украшений, исполненных японскими офицерами. По старой памяти Евлампий Петрович попросил Антонину украсить ёлку в ремесленном:

— Женской рукой — оно вернее будет! Да вы и девочек с собой, значить, берите! Пусть помогут.

Так предложил он наивным тоном, при этом хитро кося глазом на Веру. Антонина Степановна согласилась. Ей это только в радость. Вот и пришли тётя Тоня, Лизка и “Киска с бантами” украшать ёлку у мальчишек. Сказать, что это был шок для мальчишек — ничего не сказать. Но в присутствии Евлампия Петровича и тёти Тони не задерёшься.

Постепенно подростки оттаяли и все перезнакомились. “Киска с бантами” оказалась нормальной девчонкой! Столько ездила, побывала под бомбами! Сколько интересного рассказывала им Вера, пока они вместе украшали ёлку. Договорились с горки вместе сходить покататься.

И покатались.

Теперь за внимание “Киски” мальчишки готовы были петухами биться друг с другом.

Хорошая девчонка оказалась!

Свой парень, а никакая не “киска с бантами”!

49. Советская Гавань. Будни и праздники японских

военнопленных офицеров. Григорий Сергеевич обеспокоен

А жизнь в лагере для военнопленных японских офицеров шла своим чередом.

Они старательно и много работали на заготовках леса, стройках города и в иных местах, откуда приходила разнарядка. Сам “господин Исида” никуда на работы не ходил, его обычным местопребыванием был тот кабинет в больнице. При ней формально он и числился. Но дисциплину в лагере держал железную.

Тоня удивлялась такой готовности японских офицеров исполнять то, что им приказывают. Ей даже казалось, что японцы получают здесь от плодов своего труда несказанное удовольствие. Если посмотреть, как они возводят деревянные “теремки” вокзалов или кладут кирпичи новых зданий на Приморской улице.

И вот что странно — вовсе не помышляют о побеге.

Ежедневно отряды японцев выходили в сопки заготавливать лес для лесозавода. Конвоиров при загототрядах было всего один-два человека, скорее для порядка, чем для пресечения побега, потому что из лагеря пленные японцы не убегали.

И не пытались.

Ни один человек.

Ни разу.

А почему?

И то, что окружающая местность была — море, лес, сопки, болота, только часть ответа.

Существовал свой секрет. Чисто японский.

Лагерь был построен по большей части для офицеров. А по их законам чести — при опасности пленения — офицерам следовало пойти дорогой “правильной смерти”, совершить “сеппуку”.

По самурайскому кодексу “бусидо” предписано всегда лучше смерть, чем позор и презрение. Хотя стоит признать, что прибегали к этому, ужасному на европейский взгляд, действу лишь в крайних случаях: или полное поражение в бою, или вас окружила вражеская армия и собирается взять в плен, где будут пытать и унижать. В таких случаях “харакири” или “сеппуку” даже могут оказаться лучшим вариантом, ведь тогда тебя ждёт лишь быстрая и относительно безболезненная смерть. Но это, как показала практика, только в теории.

В действительности же — под рукой Григория Сергеевича теперь был целый лагерь офицеров. Как он уверил себя — презревших эти средневековые правила. Презревших, но и стыдившихся того.

Как хотите, но казалось Григорию Сергеевичу, что они вовсе не жаждут вернуться в Японию после пребывания в советском плену.

Они же “потеряли лицо” — так рассуждал он. Но беспокоился очень и ловил мельчайшие знаки — как бы чего не случилось в возглавляемом им лагере.

Пока всё было тихо и спокойно.

До назначения Григория Сергеевича в должности исполняющего обязанности начальника лагеря был другой человек. И при нём дела иногда доходили до смешного, что греха таить.

Русские конвоиры, заторопившись назад в лагерь, “забывали” иногда в горах пару десятков японцев — заготовщиков леса. А потом, обнаружив свою промашку, но махнув на это рукой, запирали до утра ворота лагеря. Вот тогда обиженные и возмущённые японцы сами шли к этим воротам и дубасили в них, требуя впустить их в лагерь.

На следующее утро начинался административный скандал.

Японские офицеры “катали кляузу” на нерадивость конвоиров, ненадлежащее исполнение русскими своих обязанностей по содержанию и охране вверенных им военнопленных!

И особо отмечался жалобщиками пропущенный ужин. Ну, это уже вообще форменный конец света!

Однако с приездом Григория Сергеевича подобные инциденты прекратились. Жизнь в лагере пошла-покатилась в своём размеренном и предписанном ритме. Рабочий день японцам был установлен распорядком. А вечера принадлежали им безраздельно.

Они завели свой оркестр и усердно репетировали старинную пьесу в собственном “театре” по типу Кабуки. Нижние чины и обслуживающий японский персонал мастерили костюмы для представления.

— Гриш, а ты не того? Не слишком с ними мягок? С “подопечными” нашими? Ты что, обязан учитывать календарь и их японских праздников тоже? В праздники они что? Не работают? Вот же, на тебе! Оркестр, театр японский завели, ничего себе — трудовой лагерь для военнопленных! Трудятся с театром... и под музыку! Только не в праздник, ни Боже мой!

Так сердилась Тоня.

— Военнопленных офицеров, Тося. Ты не злись, ты пойми, тут не солдатский лагерь, тут не унтер-офицеры, тут потомки самураев у нас. И, знаешь что, я побеседовал кое с кем...

— С “господином Исидой”?

— Нет, он со мной выходит на разговор только по работе и разнарядкам. Да ещё если об истории или литературе — он эти темы любит. Чуть малейший повод, сразу заводит о древности и культуре Ямато. Видел я эту культуру, да и ты видела, тьфу ты, не с фасада, с задов... С задов голых и видели. На Сахалине. Вспомнить противно. А фасад у них такой изящный: самураи, гейши, стишки... А что они творили? В Китае и на Сахалине? Я тебя спрашиваю? Что! Как говорил Суворов? “Вежлив бывает и палач”.

— Гриша, не заводись, уймись ты. Да, я понимаю. Вежливые-вежливые, а сами опыты медицинские на живых китайцах делали, людей миллионами убивали.

Я понимаю, о чём ты. Фашисты они. Вежливые такие фашисты. Вежливо так иголки под ногти загонят или кожу с живого снимут. Но всё равно не заводись. Они теперь под твоей рукой. И с тебя спросят, если что.

— Тось, я не завожусь. Но и ты не путай. Военные преступники содержатся в особых лагерях. У нас только боевые офицеры собраны. И — верно говоришь — с меня спросят. Да... Вот отсюда и пляска... Они тут все самураи. Ты слушай-слушай, мне один человек рассказал. Объяснил, что наш “контингент” между собой себя иногда величает... как это... нечто вроде “живые мёртвые”. Вот и думай, что они выкинут, какую свинью мне подложат...

— Гриш, не смеши меня. Хороши “мёртвые”, скачут, как козлы, вечерами — гогот в бараках! Шутки шутят, как подростки. Друг другу на плечи залезают и скачут самураи наши, прости, Господи. Театр, опять же, этот! Веселятся они от души, Гриш.

— Думаю, оттого они так и скачут, что конец видят. А лагерь наш им — жизненная отсрочка смерти.

— Да не выдумывай ты всякие ужасы. Спи. Отстроят своё и вернутся домой на родину, эту... как сказал? Ямато. И всего дел-то. А ты выдумываешь трагедии какие-то, как у них в пьесе их... Отработают в сытости и тепле и вернутся домой. К себе.

— Кстати, Тось, у них праздник важный скоро. Они нас на своё представление зовут.

— С девочками?

— Ага, всех.

— Вот придёт праздник, там и решим. Всё, спим...

И уснула Тонечка, Антонина Степановна.

А Григорий Сергеевич всё крутил в уме мысли.

Размышлял о странной природе человека.

Вот, казалось бы, хорошие люди “его” японские офицеры. Иной раз ведут себя — ну чисто дети.

А ведь в душе каждого стоят три заслона. И не пробьёшься через них. Нет такого средства.

Первый заслон — самурайский кодекс. Человек — ничто, а честь — всё.

Григорий Сергеевич честно пытался разобраться в путях и законах самурайского “кодекса”. Но выяснил только, что в зависимости от ситуации один и тот же поступок может быть и честью, и бесчестием.

И часто даже узы товарищества не удержат от того, чтобы один “друг” другому голову мечом не снёс! Вот же, за сущую безделицу, за слово, взгляд, за то, что случайно оказался свидетелем возможного, только возможного (!) проявления слабости...

Выходит, дружбы у них в нашем понимании — нет, а есть только иерархия: сложная система подчинения и обязательств.

Странно-то как. И широты душевной нет и в помине.

Как там “господин Исида” стишок процитировал... “Душа, узкая, как полочка”?

Всё верно, так и есть.

Переводчик ему, Григорию Сергеевичу, перевёл значение слов, что, по идее, должны быть нашим обычным “спасибо”: “Мне очень неприятно, что теперь я вам обязан...” Вот что ему переводчик сказал. Вот фраза обыденной вежливости.

Неприятно им быть обязанными, понимаешь! Ну и в чём тут благодарность?

Ладно, традиции и устои у них особые, островные. “Полковник” ему тезисно историю Японии излагал.

...Жили они на своих островах, закуклились маленько. Вроде как на поселении жили — не сбежишь никуда. И стояли над ними удельные князья. Как водится, князья дрались вечно, всё власть делили. А простые самураи, чтобы выжить в этой бесконечной мясорубке, научились без рассуждений полностью подчинять себя своим сюзеренам.

Душу подломили. Внутрь себя ушли. Стали эгоистами и от нормы отошли.

Чуть чего — животы себе вспарывают, чтобы честь соблюсти.

“Гири”! Честь!

А какая честь в фашизме?

Вот и второй заслон.

Если все поголовно — эгоисты и слегка не в себе, то выходит — они целый народ националистов? Фашистов по сути своей, перед которыми другие народы — и не люди, а так, говорящие скоты?

Гитлер тоже подобное внушил немцам.

А император Хирохито — японцам.

Ну, может, и не только он. Как там принято говорить о коллективной ответственности? “Правящие круги”?

И устроили эти “правящие круги” семь кругов ада китайцам. Миллионами их убивали.

Переводчик рассказывал, он до призыва с семьёй жил возле рудников. Так их японские власти эшелонами туда китайцев свозили и в рудник спускали, чтобы работали.

А наверх никого не поднимали. Только кидали туда еду, жалкие подачки. И грозили, если “на-гора” ничего выходить не будет — пустят отравляющие газы.

Сколько там тысяч полегло под землёй?

Переводчик ещё странный стишок прибавил. Ну, не стишок, замечание вроде. Критика тех крайностей, что в японском народе уживаются. Это один их старинный поэт сказал, Кёрай по имени.

На ум Григорию немедленно с поклоном явились строки:

Как же это, друзья?

Человек глядит на вишни в цвету,

А на поясе длинный меч!

Вишнями любуется, но меч под рукой... Вот таковы они, самураи.

А что теперь? Теперь общие оценки количества людей, убитых японцами в Китае, разнятся. Но речь уже идёт о паре десятков миллионов, если не больше...

Григорий поморщился.

Даже и ему, даже и теперь, когда столько прожито, перевидано — вот просто трудно совместить окровавленные горы трупов и этих его сегодняшних “подопечных”, заглядывающих на него, русского белого богатыря, как детишки малые...

“Стоп”, — оборвал себя Григорий.

А Нанкинская резня в 1937 году? 300 тысяч населения тогда японцы под нож пустили. Говорят, убивали безоружных китайцев. И ещё говорят, на улицах города тогда царило изощрённейшее насилие, просто садизм. Мало убить, им поизгаляться ещё было нужно...

Вот где их честь, а? Честь!

Самурайская честь! Это она допускала.

И никто из самураев тогда себе животы не резал. Китайцев они тогда в упоении резали! А у нас на Сахалине?

Григорий Сергеевич завозился на постели, не в силах совладать с собой. Память безжалостно преподносила жуткие картины ночных убийств на границе.

“Тихо, — опять цыкнул на себя Григорий Сергеевич. — А то Тоню разбужу...”

Рассуждал дальше. Итак, кодекс “бусидо” удобно устроен, как на шарнирах — подгибай его, куда князю надо.

Отдельный самурай — немного съехавший эгоист без намёка на благодарность или понимание другого, того, кто рядом. Эдакий человек-меч.

Как “господин Исида” рассказывал? “Правильная смерть” самураю важнее жизни?

Из таких сложилась и вся нация жестоких и бесчувственных эгоистов.

Они не могли не поддержать все идеи Гитлера.

Так. С двумя заслонами разобрались.

А третий заслон — “великая Япония”, чёрт!

Всё вокруг завоевать, местных вырезать и “царить”!

Вот “великая идея”! В ней величия столько же, сколько и чести! Ни грамма нет!

Хорошо, идём дальше.

А если всё пошло наперекосяк? Ресурсов нет, тихоокеанский флот разбит, союзник — Гитлер — тоже разбит и отравился у себя в бункере, крыса, а император и этот, имперский высший военный совет, безоговорочно капитулируют?

А на закуску — извольте бриться!

Император их Хирохито вдруг сообщает своей “высшей нации” сверхчеловеков, что он отрекается даже от своей “божественности”!

Каково?

Вот что это будет в глазах потрясённого потомка самураев?

Крушение это для него.

Полный слом его жизненных принципов.

И жить ему, самураю, после подобного нельзя. Ведь Япония проиграла, рухнула его маниакальная идея в превосходство японской нации, вера в “божественность” императора, идея “великой Японии”.

И ещё до кучи — американский генерал у них становится главным правителем!

Этот, Дуглас Макартур. Распорядитель судеб, чёрт, союзничек... Двух бомб атомных не пожалел, сбросил на мирные и капитулировавшие города...

Что они, самураи, сделали в ответ? Да уж наделали, просто средневековье какое-то!

Бессильное отчаяние...

“Отпрыски хороших семейств” сели на площади Токио перед императорским дворцом. Сели все в белом, с белой повязкой на лбу. Черти же! И по сигналу — тысячи их совершили самоубийство, “сеппуку”. Вся белая площадь в один миг стала красной от крови.

Что же, чужих не щадят, своих — тоже!

Как это они пилотов-камикадзе... А? Выдумали же такое! Лётчики-полётчики в один конец!

Но вот же черти! Пилотов-добровольцев оказалось в три раза больше, чем самолётов...

Спешили умереть за “великую Японию”, что ли?

А массовые самоубийства в их генералитете? Не перенесли капитуляции, понимаешь...

И ещё Григорий Сергеевич думал о том, что ему объяснил “господин Исида”: об обычае ритуального самоубийства “вослед” — “дзюнси”, когда вассалы совершали “сеппуку” после смерти своего сюзерена.

Не придёт ли в голову “набедокурить” и “его” японцам теперь, после самоубийства в Японии их командиров? Его, Григория Сергеевича, по головке за то не погладят, если проглядит.

Ох, провались ты!

Одна “армейская белая косточка” у него в лагере.

Самураи, черти их подери!

50. Советская Гавань. Тонино “лечение”

Вот вечность камня,

Хрупкость жизни тюльпана...

Что же прочнее?

Антонина ходила на работу чёрная от горя и беспокойства.

Не знала, что и предпринять.

Очень высокая влажность и зима — в высшей степени неприятное сочетание. После благодатного климата Украины нелегко вновь им было оказаться на самом краю холодного океана.

Девочки всё время болели.

У Верочки случилось осложнение: страшное воспаление среднего уха.

Она уже почти потеряла слух. Доктор в совгаваньской поликлинике предложил долбить череп.

Вот Тонечка испугалась!

Тут нужно добавить, что Антонина Степановна со стареньким доктором Ёсикавой была в наилучших отношениях. Доктор беззлобно вышучивал её первое появление у него в больничке, звал её теперь — “мадам Молния”.

Тоня смущённо улыбалась в ответ.

Узнав о несчастии с Верочкой, доктор сам предложил свои услуги.

Осмотрел Веру.

Неодобрительно покачав головой, прочёл Антонине целую лекцию о правильном лечении.

— Главное, — терпеливо внушал он Антонине Степановне через переводчика, — не лейте ничего в ухо. Мадам, капать в ухо категорически нельзя. От этого воспаление будет только хуже. Возьмите камфорный спирт, нагрейте его на водяной бане, капните на ватку и аккуратно вложите в ухо. На само же ухо сверху надо навязать тёплый камфорный компресс. Укройте его ватой. Вам понятно, мадам?

Когда через два-три часа спирт испарится, завяжите ухо платочком с сухой ватой на всю ночь. Суть в том, что на воспаление среднего уха лучше всего воздействуют камфорные... эээ... спиртовые пары. К утру обычно всё проходит, вот увидите. Обязательно попробуйте сделать так, мадам Молния.

Антонина и попробовала. А что ей ещё оставалось?

О чудо! К её великой радости, через пару недель всё у Веры прошло.

Бесследно.

И больше не возобновлялось.

Антонина горячо и со слезами приходила благодарить старенького доктора, тот, конфузливо поморщившись, отмахивался, но было видно, что Тонечкина непосредственность ему приятна.

А сырой климат Совгавани просто провоцировал простудные заболевания.

Наконец, сам Григорий Сергеевич заработал воспаление гайморовой пазухи. Домашнему лечению предпочёл он, памятуя историю с утюгом, лечение в амбулатории, где ему делали прогревания электрическим синим светом.

Но от того же доктора Есикавы Тоня прослышала про парафиновое прогревание. Японец рассказывал, что это просто волшебное средство.

Парафина у Тони не было. Но были стеариновые свечи, что, по сути, то же самое. Припомнив, что она услышала про порядок лечения, Тоня решила его несколько модифицировать.

Растопив стеарин в железном ковше, Тоня остудила его в холодной воде. Подцепила застывшую массу ножом, и у неё в руках оказался белый “пирожок”. Тёплый снаружи, но расплавленный внутри.

Обрадовавшись своему умению, Тоня ловко и быстро уложила горячий “пирожок” на носовую пазуху мужа, лежавшего на топчане.

Всё прошло бы на удивление гладко, но в своём усердии поплотнее прижать “пирожок” к больному месту Тоня надавила...

Стеарин, жидкий в середине, протёк огненной лавой!

Сразу залепив Григорию Сергеевичу глаза, ноздри и ушные раковины!

И тут же застыл плотной белой маской.

Перепуганный Григорий Сергеевич, одновременно лишённый зрения, обоняния и слуха, вскочил-взвился на ноги и, сдирая с лица прилипшую стеариновую маску, грозно вопрошал небеса: какого... он, Гриша, в очередной раз пошёл на Тонины уговоры! И что он, Гриша, за... что опять позволил Тосе...

Но скоро всё успокоилось. В конце концов, Тонечка учла свои ошибки и научилась проводить процедуру правильно. Без эксцессов и излишних перегибов... стеаринового “пирожка”.

С гайморитом было покончено.

51. Советская Гавань. Вьюга

Тем временем в свои права вступила настоящая зима. Лёг снег. И пришли

морозы. Сильными их назвать было пока нельзя. Но когда большая влажность в воздухе, то и минус десять — чувствуется. Но в классах было тепло, топили хорошо.

Для потехи детворы на площади взрослые сделали из снега большую горку.

Утро было солнечное, радостное. Мороз отпустил и только ласково пощипывал щёки. Сугробы лежали пуховыми горами. На переменке девочки договорились пойти на новую горку покататься. Так хорошо сегодня!

Но скоро с нависающего над городком хребта Советского, отрога Сихотэ-Алиня, спустилась туча. Под завязку набитая мраком, ветрами и снегом, она завела пургу над улицами и домами Совгавани. В классах потемнело так, что пришлось включить свет. Учителя собрались на совет, отпускать ли детей с занятий. Решили, что нет.

Такая сильная пурга пролетит быстро. Уляжется к концу занятий.

Лиза на уроке смотрела в оконце и думала: “Метёт... не видно ни зги. Не пойдём на горку... Жалко!”

Когда уроки окончились и девочки, с трудом отворив дверь, попытались выйти из школы, то их чуть не сбил с ног сильный ветер. Пурга всё не унималась.

— Девочки, как хотите, я пережду, — заявила Верина соседка по парте.

Она жила довольно далеко. Почти все подхватили:

— Куда идти? Унесёт!

Но Вера и ещё три её одноклассницы, которым было по пути, решили иначе:

— Да что тут сидеть? До ночи? Айда, за руки! Всех вместе не унесёт!

Лизе было страшновато, но она уцепилась за сестру и храбро вышла с ними наружу.

Ой как крутит!

Ничего не видно... где небо, где земля... И дышать трудно, снег и ветер бьют в лицо, пробираются под шубейку.

Ледяные пальцы пурги ухватили Лизу и потащили вверх по улице...

Держи-и-и-и!

Другая девочка схватила Лизу за свободную руку:

— Стой! Куда!

Лизу поставили в серёдку как самую маленькую и лёгкую. Вера и другая крупная девочка стали по краям, удерживают всех.

Они брели по улице прямо на ветер, держась за руки, наклонив головы.

Вьюга, радуясь добыче, приплясывала, бесновалась вокруг них.

Вот ничего не видно, ничего, только снег слепит глаза и чернота... Что там впереди?

Вдруг из этой снеговой круговерти, из белой холодной тьмы прямо перед Лизой вынырнула оскаленная лошадиная голова!

Жёлтые зубы, дико косящий глаз!

Лиза ощутила сильный толчок, руки девочек не выдержали, разжались, и Лиза покатилась прямо под лошадь, под полозья саней...

Как во сне, увидела она круглые огромные копыта, мохнатые ноги, летящие на неё, через неё...

Резкий крик!

— Эй, тпру! Да стой же! Девка, ты что, девка? Да жива ты? Нет? Жива, жива! Слава Тебе, Господи!

Возница размашисто перекрестил грудь.

— Ох, девка, ты в рубашке родилась! Верно моё слово! Да не ревите вы все, говорю! Жива она, живёхонька...

Перепуганный возница вытащил Лизу из-под саней. Ей и вправду повезло. Лошадь не задела её, и сани полозьями хрупкую Лизочку не переехали.

Она цела. Совсем цела. Перепугалась только до икоты.

Возница и сам чуть жив от испуга. Речь его течёт без остановок, перекрывая вой ветра. Так бывает у человека, только что пережившего шок.

— Это тебе, девка, повезло! Мишка, он конь старый, ни в жисть на человека не наступит. Чует...

Девочки все ревут взахлёб. Не могут остановиться.

— Черти вы, девки! Кто в такую вьюгу да по улице! Дуры вы, девки! Всё, хорош реветь. Вот куда вы попёрли? Домо-ой? Ладно. Залезай! Куда вас везти? Свезу, а то ещё чего натворите. Чуть под статью меня не подвели, вороны.

И цыц, не реветь! Лады? Всё, всё уже...

Так, то ругаясь, то ободряя, развёз всех. Последними — Веру и Лизу. Высадил у дома и — пропал в круговерти.

Девочки уговорились родителям не рассказывать. Отец им даст на орехи за глупость! Сказали только, что добрый возница всех развёз по домам.

Григорий Сергеевич был рад, что школа догадалась найти извозчика.

— Вот же люди какие тут хорошие! А ты, Тось, помнишь, боялась... А люди тут какие!

Антонина помалкивала. Она знала своих дочек. Что-то уж очень они примерные сегодня.

“Скрывают что-то. Ладно, потом разберусь”, — решила она.

Шок у Верочки прошёл быстро, она начала скакать и хохотать. А Лизочка пошла спать пораньше.

И опять ей виделись в кошмаре длинные жёлтые зубы, ноздри, чёрные и огромные, как тоннели в горе, заведённый, сверкающий белками бешеный глаз и... затмевающие весь мир копыта! Круглые, роговые, а на них — железные подковы!

И опускались эти копыта с блестящими серебром подковами прямо на неё, били и давили её сани...

— Лиза, что с тобой, ты не заболела? На, попей...

— Ничего, мамочка, это мне приснилось.

На всю жизнь остался с Лизой этот кошмар. Всегда приходил он к ней, когда в жару и беспамятстве металась она на кровати. И всегда опять опускались на неё копыта... копыта... И косил белый с красными прожилками страшный глаз...

52. Советская Гавань. Новый год, 1947

На новый, 1947 год весь лагерь был украшен “творениями” японских умельцев. В бараках японцы поставили ёлки.

Антонина удивлялась: они и Новый год отмечают? Её хороший знакомый, доктор Ёсикава, пояснял, что через пять лет после реставрации Мэйдзи, точнее с 1873 года Япония перешла на григорианский календарь. И отмечает новогоднюю ночь вместе со всеми. А так как праздничных игр и новогодних обычаев у японцев очень много, то традиционный новый год по лунному календарю “поделился” со своим собратом. И теперь они, японцы, весело и творчески отмечают оба: григорианский — “большой” и японский — “маленький” Новый год.

Услышав их разговоры в приёмном покое, к ним вышел и “господин Исида”.

С того памятного дня, как Антонина накричала на него — ну ладно, не накричала, произнесла “отповедь”, — он старался на глаза ей не попадаться.

Тут, однако, не выдержал.

Вышел и сел на своего любимого конька — стал рассказывать об обычаях Ямато. Переводчик сбивался, подыскивая понятные для Тони слова. Но она многое вынесла из этой беседы. Её впечатлило изменившееся лицо Полковника, когда он, полуприкрыв глаза набрякшими, тяжёлыми веками, погрузясь в себя, как бы даже “пел”, рассказывая. Тонечка душой уловила огромную, терзающую и мучающую этого сильного человека тоску по родине.

Его любовь и великую преданность Японии.

Нечто большое и трагическое вдруг повисло в воздухе.

Доктор молчал.

Молчала и Тоня.

Полковник, посмотрев на них, порывисто встал, извинился, что прервал их беседу, и ушёл к себе.

Тоня тоже поблагодарила доктора и ушла.

А дома она делилась с дочерьми тем, что узнала.

— На Новый год они готовят “моти”. Это такие клёцки из пропаренного клейкого риса. В деревянной плошке один человек их смачивает водой, а другой перетирает деревянным молотком. Такие... лепёшечки получаются. Главное даже не есть их, а готовить.

Григорий Сергеевич смеялся:

— Процесс важнее результата, да?

Тоня, подумав, сказала:

— Они же только рисом и живут, как мы — хлебом. Полковник сказал... Не делай такие глаза, пожалуйста, да, я уже лучше к нему отношусь. Мне кажется, я его даже жалею...

— Тось, так что тебе твой Полковник сказал? — улыбался Григорий Сергеевич внезапной смене настроения Тонечки.

— Не мой — твой. Он сказал, что в древние времена всем чиновникам жалование выплачивали этими... коку риса.

Девочки повались на пол от смеха — “коку риса”! Вот мама сказала! “Коку риса” — какая скороговорка!

— Ну это мера веса была. Прекратите вы, — притворно сердилась мама Тоня. — И ещё богатство у них тоже всегда рисом определялось. Золотом, конечно, тоже, но рис главнее! И эти моти...

Но девочки уже скакали по комнате, взявшись за руки, как в польке, и пели:

— Кокуриса, кокуриса! Тётя Мотя, тётя Мотя, подбери свои лохмотья!

Вот что им расскажешь? Да ладно, они так тяжело, так страшно жили, пусть хоть теперь повеселятся. Слава Богу, Мусенковы не голодают, девочки ожили.

— Да погодите вы! Я не досказала ещё! Эти моти складывают попарно и сверху привязывают мандарин, на счастье. Мандарин у них называется “дайдай”, — упавшим голосом произнесла Тоня, предвидя последствия.

А они и не замедлили наступить.

“Дайдай” просто доканало Веру и Лизу. Вера спесиво выступала по комнате, как будто держа мандарин в руках, а Лиза бегала за ней, кланялась по-японски и кричала:

— Дай! Дай!

А Григорий Сергеевич хохотал, на дочерей глядючи. С такими и театра не надо!

Вот тем и закончились попытки Тонечки поделиться новыми знаниями про японский Новый год.